いよいよASUS E210MAのセットアップを終えて本格使用開始しました。

結論を先に申しますと、多少のWindows 10高速チューニング等の知識は必要なのですが、一通り準備が出来さえすれば、一般的な用途しては十分にメインPCとして使えるくらいの良いPCだと思います!!

■買ったらやらないといけない事

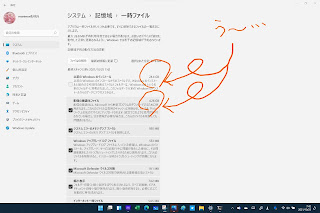

↑買ったらやらないといけないのは、いの一番に山ほど来るWindows Updateです。

ただし、長々とこの作業をこなしても一日では終わりにはならないですね。

「最新の状態です」となってもうWindows Update終わりって所まで持ち込んでも、バージョンはまだ最新ではない1909です(この後2004, 20H2と続きます)。

手動で最新バージョンをインストールする事も可能なんですが、強行してシステムを汚染するのは避けたいので自動で来るまでおとなしく待ちます。

あと、Windows 10の高速化チューニングはしておくと良いです。

ただこれは個人個人で必要なサービスや機能が異なるため、一概におすすめする作業ではないので内容は割愛します。

概ね、裏で勝手にアプリが動作するのを防ぐ、メーカー宛に情報送信するのを防ぐ、使わないサービスを無効にする、というようなチューニングが多数あります。

あとネットワークですね。

たとえば、自分の家のルーターが高速な5GHz対応なのに、PCは低速な2.4GHzで接続してたりすると勿体ないので適宜調整する必要があります。

■128GBのmicroSDカードをDドライブに

↑本体内蔵のeMMCは、速度や消費電力はとても優秀なんですが、容量が64GBというのはぎりぎり。

そこで128GBのmicroSDXCカードをスロットインしてDドライブとし、そこに、OneDriveやピクチャ、ビデオ、音楽、ダウンとロードなどの各種フォルダを移動しました。

ただ、アクセス開始までに内蔵eMMCドライブよりもたつく感じがあるので、アプリのインストールや写真のRAW現像は本体eMMCの方に行っています。

そんなこんなで、現在、私のE210MAのスタートメニューが上記のようになりました。

Office 365全部、SQL-Server 2019 EXPRESS、Management Studio 18、GIMP 2.6、Visual Studio Code、キヤノンDPP4、プレイステーションのリモートプレイアプリ等、だいたい使うアプリは入れたかなというところ。

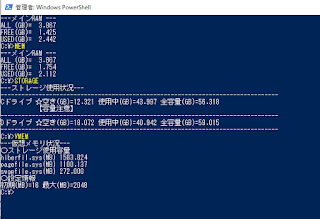

↑自分でメモリやストレージの状況を取得するコマンドを組んで、チェックしてみました。

開発環境はまだ入れてませんが、必要なアプリをだいたい入れ終わった段階で何とおよそ20GBくらい空き容量があります。

これならかなり展望が明るいですね。

ただ、写真のRAW現像などを繰り返すと、仮想メモリが肥大化し、GBレベルでストレージを圧迫するので、重たい処理をやった後は、仮想メモリの圧縮は必須ですね。

手でやるとめんどくさいので、このあたりもPowerShellでコマンド組んでおくとよろしかろうと思われます。

■処理速度は、十分!!

やるぞCeleron N4020は!!

↑ASUS E210MAは、確かに高速ではないけれど、特に遅さに悩む事なく平然と作業できます!!

その秘密は、やはりクロックがポンポン上がる事!!

スペックでは2.8GHzまでブーストアップしますが、ほぼスペック通りの2.78GHzとかまで上がります!!

しかも、一瞬だけブーストして、後は過熱でヘロヘロなんと事はなく、安定して2.6GHzや2.7GHzを維持するので、まさかのパワー不足を長い時間感じません。

また、2.7GHzなどを長い時間続けても、加熱パワーダウンしない!!

安定稼働してて、不安がない。

インテルCPUは、このスペック表に出てこない、安定性という美点があるから何でも強いのかもしれない。

14nmという、今や古いプロセスルールで製造されたCPUですが、熱に苦しむことなく、ポンポコとクロックアップするので「速い!!」とまでは言わないけれど、安心して使えてます。

↑これは2000万画素の写真をRAW現像してる最中のCeleron N4020の使用状況ですが、30分くらい2.7GHzかその近辺をキープするので、1枚当たり1分間くらいで現像終了します。

速いってわけではないけれど、普通に待てる時間。

しかも途中で熱でダウンとかもない。

安定してる!!

おおおーーーーーやるもんだ。

真夏は冷却しなきゃならないかも知れないけれども。

■非常に完成度の高いノートPCかも知れないよ!!

↑ASUS E210MAは、キーボードもとても打ちやすいです。

右上に電源キーがあるのだけが気になるけど、もはやこれは変える気もなさそうなのでこっちが慣れるしかないですかね。

それ以外では、あの大優秀を極めているASUS E203NAと比較しても負けない自然な配列かな。

キーの剛性感は改善されてて、こっちの方が優勢と判断する方もいらっしゃるかと思われます。

あと何もかもカッコよい。

表面の塗装のクオリティも高いため、まさかの10万円オーバークラスのノートPCと比較しても、決して見劣りしないくらいカッコ良いのでは。

材質は樹脂だけど、加工精度も高くて文句なし。

これはかなり大きなニュースなんではないでしょうか。

↑ASUS E210MAの特長の一つである、タッチパッドがテンキーになる「ナンバーパッド」ですが、今日、プライベートにおいて金額を沢山入れた資料をExcelで作る必要があって、ブリバリに役立ちました!!

誤入力も全然なくて、すらすらと数字が入力されます。

Windowsアクセサリの電卓使う時も威力爆発です。

on/offもスムーズで、この機能もしくはスクリーンパッド機能の無いノートPCは、今後、買うのは躊躇してしまうレベル。

機能だけでなく、明らかにデザイン上のチャームポイントともなっていてホントに切れのある美形。

E210MAは、うまくすると、高級ノートとデザイン対決しても、何台かは撃破出来るんじゃないかって思うくらいカッコ良いです。

■ゲーミングPCとしてもばっちりです!!(PS4リモートプレイ)

↑もちろん、安定して2.7GHzを連発出来る、非常に安定したCeleron N4020の威力炸裂で、PS4リモートプレイによりゲーミングPCとしてもばっちりです!!

ASUS E203NAだと加熱してガタガタになってしまう所も安定した熱制御が出来ていてワンランク上の機種みたい!!

スペックだけ見ると僅差という感じがするんですが、完成度が極めて高いため、ASUS E210MAは、E203NAの後継機...ではあるんですが、ワンランク上の新機種という存在感ですね。

ハイベックじゃないと通用しない用途は厳然としてあるものの、それ以外ならもうこのASUS E210MAあれば大概もう大丈夫感がありますね。

ただ、まだちょっと知識が無いと厳しい所があるので、何も考えないでガンガン使って良いタイプではないので、そこだけはよろしくお願いいたします。